Студенческая жизнь

Наверняка любой согласится, что экзамены — штука волнительная, даже когда все проходит по классике: аудитория, преподаватель, билеты, тишина. Но когда учеба дистанционная, все немного по-другому. Здесь и экзамены так сказать подстраиваются под новые форматы. И вот тут возникает резонный вопрос — как проходят экзамены у студентов, которые учатся удаленно? Сразу стоит сказать: вариантов больше, чем кажется на первый взгляд.

Но при всем этом важно понимать, что как проходят экзамены у дистанционщиков, зависит от конкретного вуза, факультета и даже преподавателя. Где-то все максимально строго, а где-то все попроще — доверяют студенту и делают ставку на его честность и знания.

Так что однозначного ответа на вопрос как проходят экзамены у студентов-дистанционщиков не существует. Но одно ясно точно — формат сильно отличается от привычного очного экзамена, и у него есть свои плюсы и минусы. А о том, какие именно, — дальше в нашей статье, поэтому ничего не упусти.

Как сдают экзамены студенты-дистанционщики: разбираем процесс

Когда речь заходит о дистанционном обучении, первое, что приходит в голову — это свобода: вроде бы учишься из дома, без поездок в вуз, с чашкой кофе под рукой, но вот приходит сессия — и расслабленная атмосфера резко сменяется волнением, ведь экзамены опять-таки никто не отменял. Просто теперь они проходят по-другому. Так как проходят экзамены у студентов-дистанционщиков?

Обычно все завязано на технологиях. В большинстве вузов используют специальные образовательные платформы: Moodle, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom и другие. Через них проходят тесты, устные опросы и даже защита курсовых. Вот, например, для письменного экзамена студенту выдают задания онлайн, устанавливается ограниченное время на выполнение, и по окончании нужно загрузить файл с ответами или скан рукописной работы. В некоторых случаях преподаватели требуют, чтобы работа выполнялась от руки, без помощи копипаста — для честности.

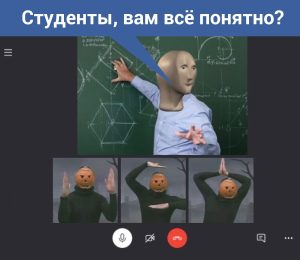

На устных экзаменах дела обстоят немного сложнее. Обычно они проходят в виде видео звонка — студента вызывают по очереди, он включает камеру, микрофон и отвечает на вопросы преподавателя. Бывает, просят тянуть билеты, которые заранее пронумерованы. Иногда даже моделируют привычную «аудиторную» обстановку: подключают одновременно нескольких студентов, чтобы все выглядело максимально похоже на очный формат.

Но главная фишка — это контроль. Некоторые вузы внедряют прокторинг — это специальная система наблюдения. Камера фиксирует, что происходит вокруг: студент не должен пользоваться телефоном, читать с другого экрана или получать помощь со стороны. Программа может даже анализировать мимику, повороты головы и звук в комнате. Все это делается для того, чтобы экзамен прошел честно. Правда, такие методы вызывают много споров: кто-то считает их нужными, а кто-то — нарушением личных границ.

В то же время есть вузы, где все строится на доверии. Там отказываются от жесткого контроля и дают возможность сдавать экзамен в свободной форме — главное, чтобы студент показал знания. Особенно это касается творческих и гуманитарных специальностей, где формат оценивания бывает гибким.

Так что как проходят экзамены у студентов-дистанционщиков, зависит от подхода конкретного учебного заведения. Где-то делают упор на технологии и контроль, а где-то — на самостоятельность и ответственность. Но в любом случае, сессия остается сессией: готовиться все равно нужно, даже если ты сдаешь из дома в тапочках.

Онлайн-тестирования в вузах и колледжах: плюсы и минусы

Онлайн-тестирования в вузах и колледжах стали особенно актуальны с переходом на дистанционный формат обучения. Этот способ проведения экзаменов уже стал привычным для многих студентов, и у него, как и у любой другой системы, тоже есть свои плюсы и минусы.

Начнем с достоинств. Во-первых, онлайн-экзамены — это удобно. Не нужно ехать в вуз, тратить время на дорогу, искать аудиторию. Все проходит дома, в знакомой обстановке. Во-вторых, такие тестирования часто проходят быстрее: не нужно ждать своей очереди, система автоматически проверяет тесты и сразу показывает результаты. Это особенно удобно при большом потоке студентов. Также онлайн-формат уменьшает стресс для многих — атмосфера дома обычно менее напряженная, чем в вузовской аудитории.

К тому же, многие платформы позволяют гибко организовать процесс: преподаватель может использовать таймер, случайную выборку вопросов, ограничение по времени — все это делает тестирование более объективным. Студентам проще сосредоточиться, если все четко и прозрачно.

Но есть и недостатки. Главная проблема — технические сбои. Интернет может вылететь в самый неподходящий момент, зависнет система или не загрузится файл. Такие случаи создают лишние нервы и часто требуют повторной сдачи. Еще один минус — не всегда удается проконтролировать честность. Даже с прокторингом сложно полностью исключить возможность подсказок. Из-за этого преподаватели иногда сомневаются в объективности оценок.

Кроме того, при онлайн-сдаче теряется живое общение, а для многих специальностей — это важный элемент. Все-таки экзамен — это не просто проверка знаний, но и диалог, возможность уточнить, обсудить, объяснить.

Так что у онлайн-тестирований есть как плюсы, так и минусы. И как проходят экзамены у студентов — напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроен процесс.

Вам может быть интересно:

- Справочник

- Дистанционка

- Жизнь студента

- 💻 Удаленка

- Справочник

- Дистанционка